Meißner Oszillator

Der österreichische Physiker und Ingenieur Alexander Meißner war ein zentraler Erfinder der

Elektrotechnik. Mit seiner Rückkopplungsschaltung ermöglichte er erstmals ungedämpfte

Hochfrequenzschwingungen. Unerlässlich für den Rundfunk und viele heutige Technologien.

Seine Erfolge brachten ihm höchste Auszeichnungen ein.

Ein Meißner Oszillator erzeugt Sinusschwingung. Er basiert auf einer Rückkopplungsschaltung mit Röhre

(früher) oder Transistor (heute) und einer frequenzbestimmenden LC-Schwingkreis-Kombination. Kondensator

und Spule bestimmen die Eigenfrequenz des Oszillators.

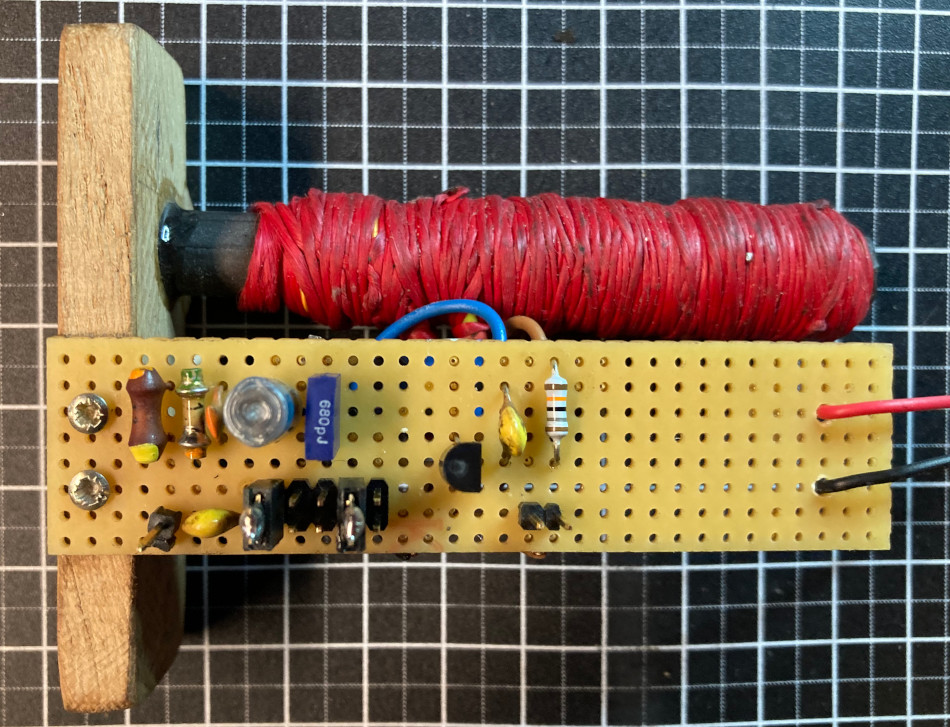

Die Spule besteht aus einem Ferritstab mit 9 Millimeter Durchmesser und 90 Millimeter Länge.

Auf dem Ferritstab werden zwei Spulen mit Kupferlackdraht gewickelt. Die Rückkopplungsspule

ist auf der linken Seite mit 16 Windungen platziert. Die Schwingkreisspule liegt mit 66 Windungen

auf der rechten Seite. Die beiden Spulen haben ein Verhältnis von 1:4. Der isolierte Kupferlackdraht

war vorher eine Transformatorspule. Jedoch mit sehr viel Harz verkrustet. Deshalb wurde der gesamte

Spulenkörper mit Wachsband umwickelt.

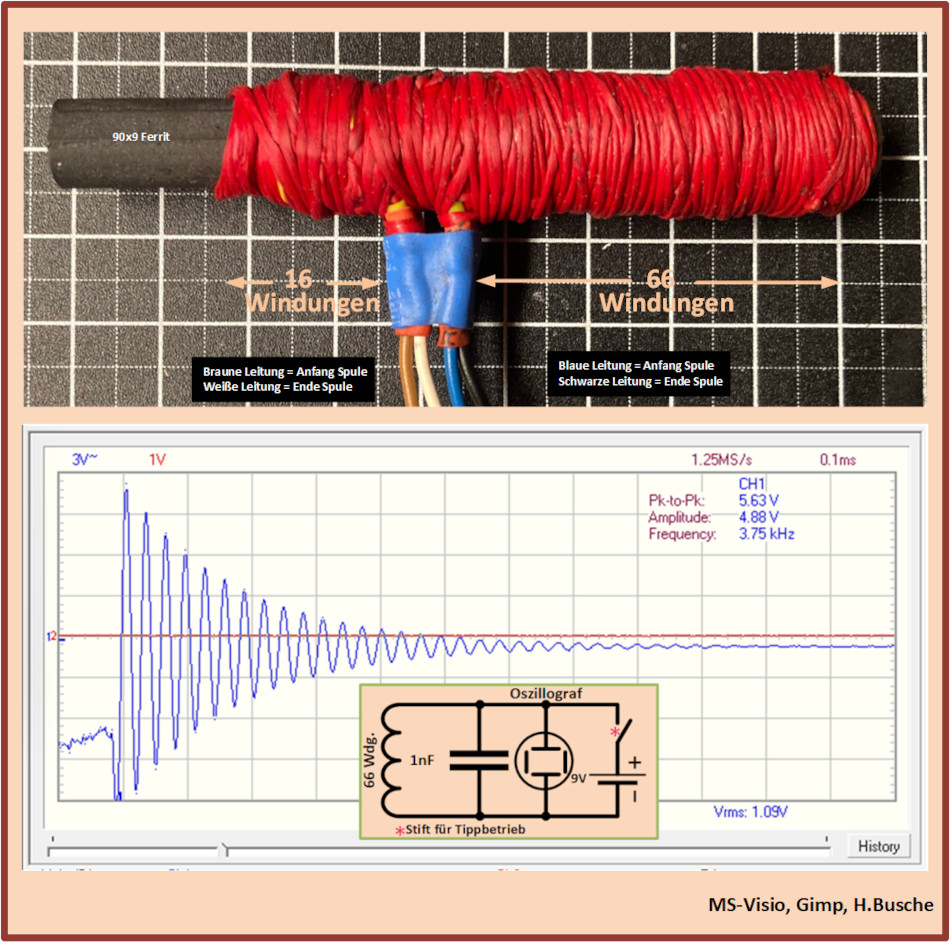

Zweites Bild: Schließt man Parallel zur Spule einen Kondensator an und versorgt den Kondensator mit einem

Spannungsimpuls (9 Volt Batterie) dann erzeugt dieser Schwingkreis eine gedämpfte sinusförmige Schwingung.

Es findet eine (zeitlich) periodische Energieumwandlung zwischen elektrischer Feldenergie (des Kondensators)

und magnetischer Feldenergie (der Spule) statt.

Siehe auch hier, eine JavaScript-Animation. Gedämpfte

Schwingungen bedeutet in unserem Fall, wenn in einem schwingenden System Energie durch Wärme, ohmscher Widerstand

Kräfte verloren geht. Diese Kräfte wirken der Bewegung des Systems entgegen und reduzieren allmählich die Amplitude

der Schwingung bis sie vollständig zum Stillstand kommt.

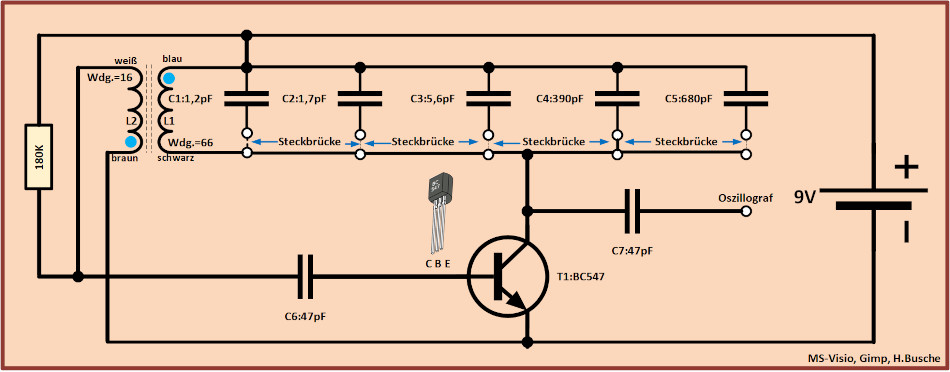

Der Transistor T1 (BC547) wird durch den Widerstand 180 Kiloohm leicht leitend (Basisvorspannung).

Anregung des Oszillators: Durch die Aktivierung der 9 Volt Batterie entsteht eine Mini-Störung

(ein kleiner Impuls). Dieser wird durch T1 verstärkt. Ein kleiner Basisstrom erzeugt einen größeren

Kollektorstrom. Über die Spule L2 (16 Windungen) wird ein Teil des Signals zurückgeführt "in der

richtigen Phase". Diese positive Rückkopplung verstärkt die Schwingung weiter. Die Schwingung baut

sich immer weiter auf, bis die Begrenzung durch die Versorgungsspannung oder den Transistor selbst

einsetzt. Die Spannung am Kollektor zeigt eine sinusförmige Schwingung. Nach kurzer Zeit erreicht die

Schwingung ein stabiles Amplitudenniveau, abhängig von Transistordaten, Verstärkung und Rückkopplungsgrad.

Der Kondensator C6 (47pF) koppelt die sinusförmige Spannung von Spule L2 zur Basis von Transistor T1.

Zum Oszillographieren der Resonanzfrequenz wird ein weiterer Koppelkondensator (hier C7, 47pF) benötigt.

Die Resonanzfrequenz bestimmt der Schwingkreis mit der Spule L1 und der Kondensator C4 (390pF).

Vier weitere Kondensatoren (C1, C2, C3 und C5) sind mit dem Kondensator C4 über Steckbrücken Parallel

geschaltet. Parallel geschaltete Kondensatoren erhöhen die Kapazität und verringern die Resonanzfrequenz.

Stimmt der Schaltungsaufbau, jedoch der Oszillator schwingt nicht, dann liegt zu 90% der Fehler im

Anschluss der Spule L2 (siehe blaue Markierung). Tausche die Spulenanschlüsse von L2.

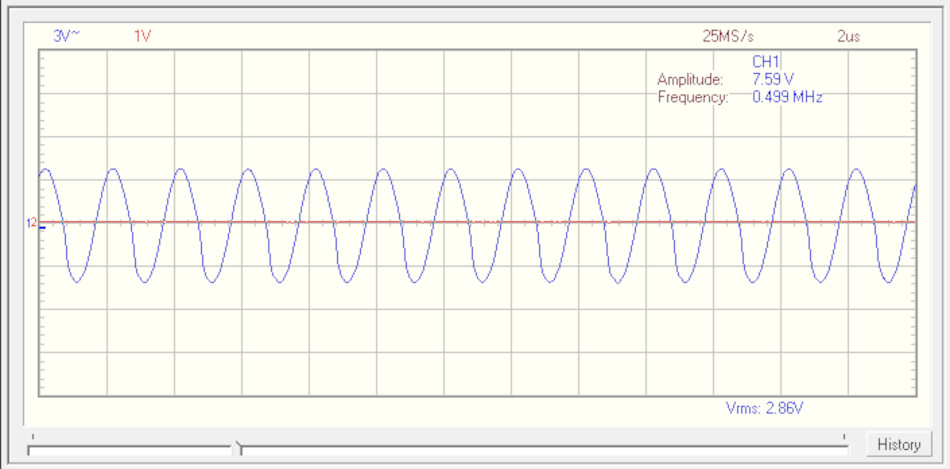

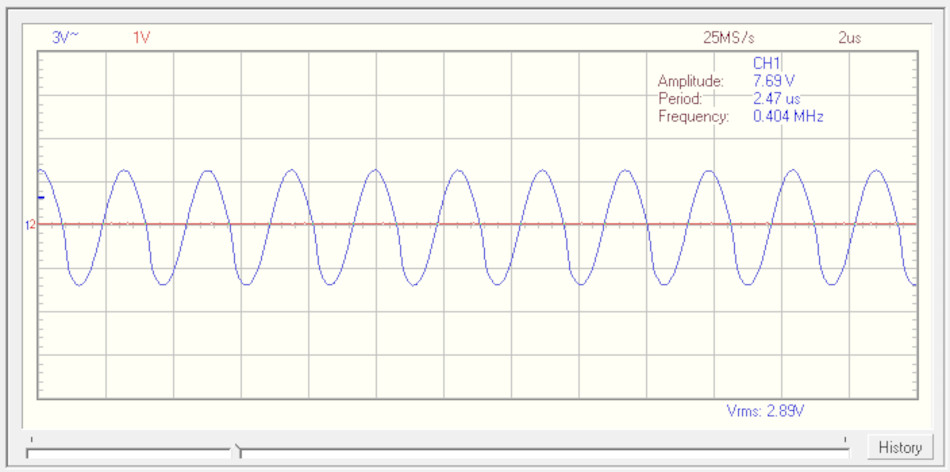

Der Meißner-Oszillator schwingt im ersten Bild oben mit einer Frequenz von 499 Kilohertz, bestückt mit

einem Kondensator von 390pF. Das zweite Bild zeigt eine Frequenz von 404 Kilohertz mit 680pF. Gemessen

mit einem USB-Oszillograph PSGU250 von der Firma Velleman.

Das Starten der Schaltung bereitet

keinerlei Probleme. Jedoch bei Frequenzen im Megahertz-Bereich (1,2pF, 1,7pF oder 3,5pF) kann man Ausreißer

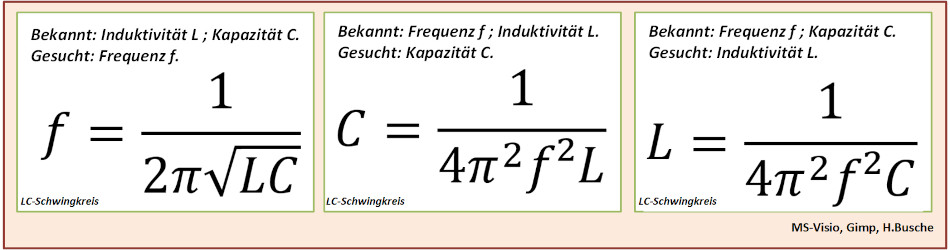

im Sinusverlauf beobachten. Berechnet man die Induktivität der Spule, drittes Bild, stellt man auch gewisse

Unterschiede fest. Ich komme auf 228µH bis 260µH. Diese Situation kann ich nicht bewerten. Dafür reicht

mein Wissen nicht aus.

Meißner Oszillator © 2025 Hans Busche