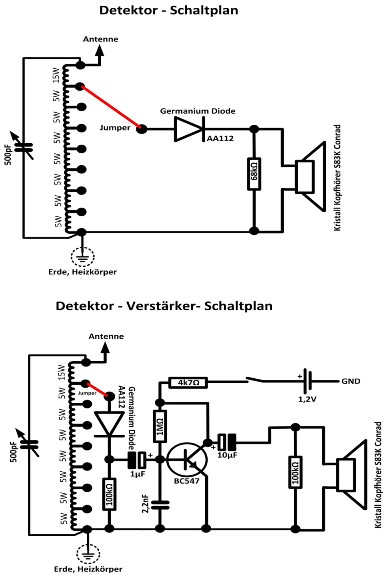

Die Germaniumdiode! Beim Gleichrichten spielt die Schwellenspannung

der Diode eine bedeutende Rolle, denn über die Diode fließt ja auch in Durchlaßrichtung

nur dann ein Strom, wenn die angelegte Spannung die Schwellenspannung der Diode überschreitet.

Daher ist für diese Gleichrichtung eine Germaniumdiode (AA112) mit ihrer niedrigen

Schwellenspannung (0,2V) erforderlich.

Die Germaniumdiode! Beim Gleichrichten spielt die Schwellenspannung

der Diode eine bedeutende Rolle, denn über die Diode fließt ja auch in Durchlaßrichtung

nur dann ein Strom, wenn die angelegte Spannung die Schwellenspannung der Diode überschreitet.

Daher ist für diese Gleichrichtung eine Germaniumdiode (AA112) mit ihrer niedrigen

Schwellenspannung (0,2V) erforderlich. Der Kopfhörer muss hochohmig sein. Einen 2000 Ohm Kopfhörer

besitze ich nicht und diese sind schwer zu bekommen. Als Ersatz können kleine Kristallkopfhörer

benutzt werden. Für den Anschluss am Detektor muss ein 68 bis 100 kΩ Widerstand parallel

geschaltet werden. Bei der Firma Conrad Elektronik

kann man so einen Kopfhörer für 3.- Euro kaufen.

Der Kopfhörer muss hochohmig sein. Einen 2000 Ohm Kopfhörer

besitze ich nicht und diese sind schwer zu bekommen. Als Ersatz können kleine Kristallkopfhörer

benutzt werden. Für den Anschluss am Detektor muss ein 68 bis 100 kΩ Widerstand parallel

geschaltet werden. Bei der Firma Conrad Elektronik

kann man so einen Kopfhörer für 3.- Euro kaufen.

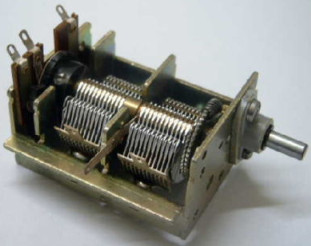

Drehkondensator 500pF. Wird eine Sendereinstellung bei sehr eng

beieinander liegenden Sendefrequenzen erforderlich, so kann der normale Drehwinkel von

180 Grad von Drehkondensatoren für eine manuelle Abstimmung zu grob sein.

In solchen Fällen erfolgt der Antrieb über ein möglichst spielfreies Untersetzungsgetriebe.

Mein Drehkondensator besitzt so ein Getriebe und verfügt über eine einstellbare Kapazität von 2 x 280pF.

Drehkondensator 500pF. Wird eine Sendereinstellung bei sehr eng

beieinander liegenden Sendefrequenzen erforderlich, so kann der normale Drehwinkel von

180 Grad von Drehkondensatoren für eine manuelle Abstimmung zu grob sein.

In solchen Fällen erfolgt der Antrieb über ein möglichst spielfreies Untersetzungsgetriebe.

Mein Drehkondensator besitzt so ein Getriebe und verfügt über eine einstellbare Kapazität von 2 x 280pF.

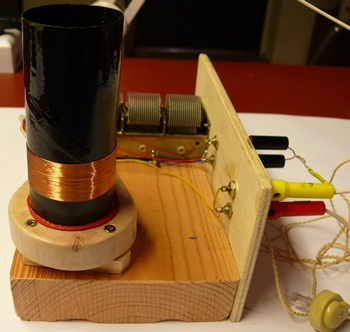

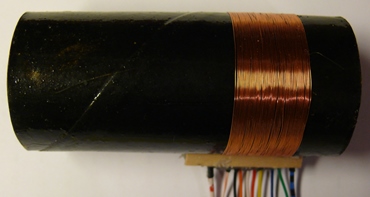

Die Spule. Wenn ich mit einem Drehkondensator 500pF den gesamten

Mittewellenbereich überstreichen will, benötige ich eine Schwingkreisinduktivität von

L=180µH. Als Spulenkörper dient eine Toilettenpapier-Papprolle.

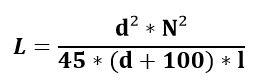

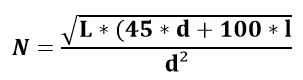

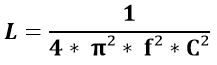

Wie viel Windungen brauche ich? Bei zylindrischen Luftspulen berechnet

man die Induktivität nach der Formel:

Die Spule. Wenn ich mit einem Drehkondensator 500pF den gesamten

Mittewellenbereich überstreichen will, benötige ich eine Schwingkreisinduktivität von

L=180µH. Als Spulenkörper dient eine Toilettenpapier-Papprolle.

Wie viel Windungen brauche ich? Bei zylindrischen Luftspulen berechnet

man die Induktivität nach der Formel:

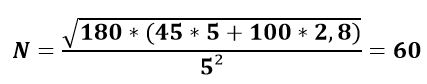

Die Spule muss sechzig Windungen haben. Damit ich auch richtig experimentieren kann, habe ich

neun Anzapfungen zu je fünf Windungen vorgesehen. Ein geduldig optimierter Detektor ist

erstaunlich leistungsfähig. Als Spulendraht habe ich lackierten Kupferdraht 0,28 mm Durchmesser genommen.

Will man einen Detektor für Kurz- und/oder Mittelwelle bauen, muss man sich den Frequenzbereich anschauen.

Anfangs habe ich von einer Spuleninduktivität von 180µH gesprochen. Wie kommt man auf so einen Wert?

Die Mittelwelle liegt bei 500 bis 1600 kHz. Ein Drehkondensator mit einer Kapazität

von 500pF dient hier als Ausgangsgröße.

Die Spule muss sechzig Windungen haben. Damit ich auch richtig experimentieren kann, habe ich

neun Anzapfungen zu je fünf Windungen vorgesehen. Ein geduldig optimierter Detektor ist

erstaunlich leistungsfähig. Als Spulendraht habe ich lackierten Kupferdraht 0,28 mm Durchmesser genommen.

Will man einen Detektor für Kurz- und/oder Mittelwelle bauen, muss man sich den Frequenzbereich anschauen.

Anfangs habe ich von einer Spuleninduktivität von 180µH gesprochen. Wie kommt man auf so einen Wert?

Die Mittelwelle liegt bei 500 bis 1600 kHz. Ein Drehkondensator mit einer Kapazität

von 500pF dient hier als Ausgangsgröße.

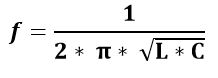

Mit der Thomsonschen Schwingungsgleichung kann man nun die Induktivität berechnen.

Mit der Thomsonschen Schwingungsgleichung kann man nun die Induktivität berechnen.Detektor Radio © 2000 Hans Busche